ごあいさつ

煎茶、それは日常生活の中で欠くことの出来ない生活文化の一つとして、

日々の暮らしの中に溶け込んだお茶だといえます。

そのお茶を主体として、私たちは煎茶道及び礼式作法を中心として、

何気無いお茶を入れ、飲むと言う行為をもう一度見つめ直し、

日本人としての古き教えと伝統があることを学び、

礼法(マナー)と共に日常の暮らしの中に活かしうる伝統文化として、

皇風煎茶禮式の縁を通じ、心豊かな人間性を育むことができればと考えております。

皇風煎茶禮式 宗家 森下高仰

皇風煎茶禮式について

煎茶の道を縦軸に、

礼式作法を横軸として、

真(まこと)人づくりを

煎茶道は、古く1600年代(江戸初期)中国より伝えられた煎茶の文化が当時の日本の禅僧及び知識階層(教育者、画家、書家、文筆家など)の方たちに受け入れられ、独自の日本文化として形成されることに端を発します。

皇風煎茶禮式宗家は、上記の流れを汲み、煎茶の道を縦軸に、礼式作法(美しい所作、相手に対する心配り)を横軸として、日々の暮らしの中に生かされる学びを通じて、真(まこと)人づくりを理念として、偏ることなく、染まることのない調和のとれた美しい自らが光り輝く人になることを眼目と致し、全国各地に門弟(弟子)を有し、有形無形の文化を伝える京都に在する宗家であります。

家元夫妻は日ごろの功績に対し、天皇陛下より園遊会にお招きを受けるなど、功績は広く認められ、皇風煎茶禮式を通じた有形無形の文化の伝授、および人を育てる教えを求める声は時代の変化の中でも変わらず求められ、人としての原点を学ぶ姿として育ち続けています。

お稽古

園児から百歳を超える方まで

全国にそして国境を超えて

AIなどデジタルの世界がひろがる中、人としての姿を大切にする声が高まっています。

皇風煎茶禮式は、日本の伝統文化を学ぶことにより人として大切な原点を育んでいく事を大切にしています。

伝統の煎茶そして礼法を通じ きっと人生を豊かにし 日々の生活の中にもうるおいをもたらしてくれるものだと思います。

全国に師友がひろがり、幼稚園児から、100歳に近い方まで幅広い年齢層のかたがお稽古学びをされています。

――薫り高い一煎から

心豊かなひと時へ

全国から集まった門下生の方々

外国人のお稽古

師弟共にお稽古前の掃除

園児のお稽古

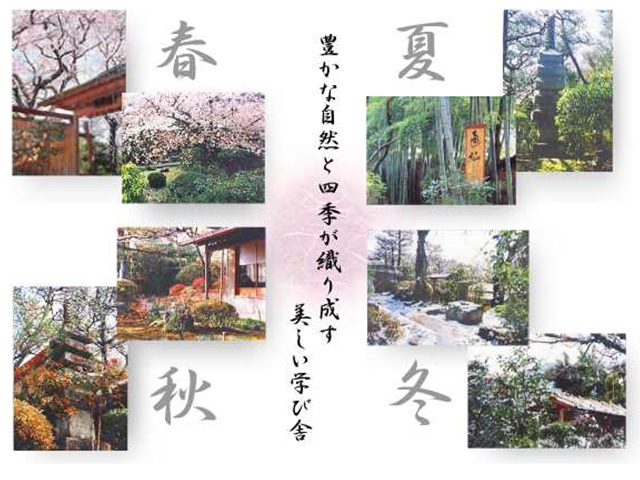

学び舎 道場

共に学び、共に語らい

共に笑い、共に汗を流す

学びの根本の場として、作法の稽古と共に、

それにとどまらない人間育成の学びがなされています。

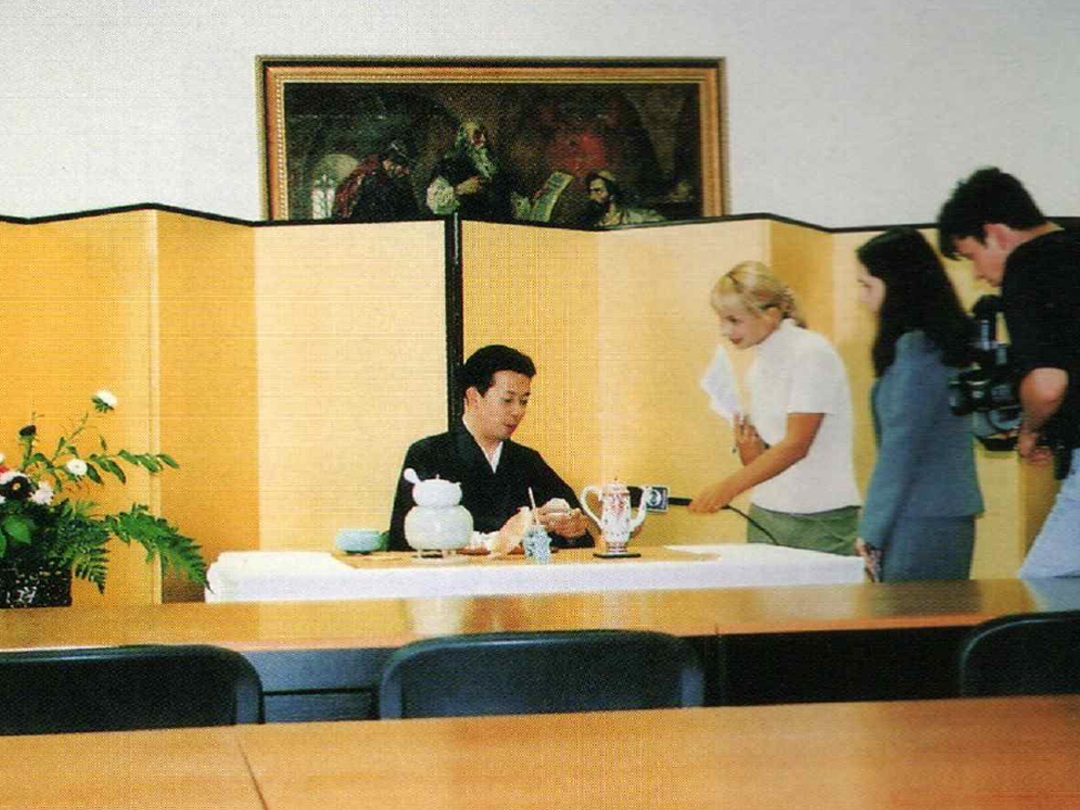

国際交流

文化は国境を越えて

人と人とを結びつける。

皇風煎茶禮式は、

日本のみならず世界にむけて日本文化を紹介し

国際交流を推進しています。

日本の良き姿を伝え、国際交流の一助になるべく、活動しています。

『家庭画報インターナショナル版』より

(世界文化社)

皇風煎茶禮式宗家事務局

〒602-8044 京都市上京区下立売通堀川東入

TEL 075-441-0276(代)

FAX 075-441-2591